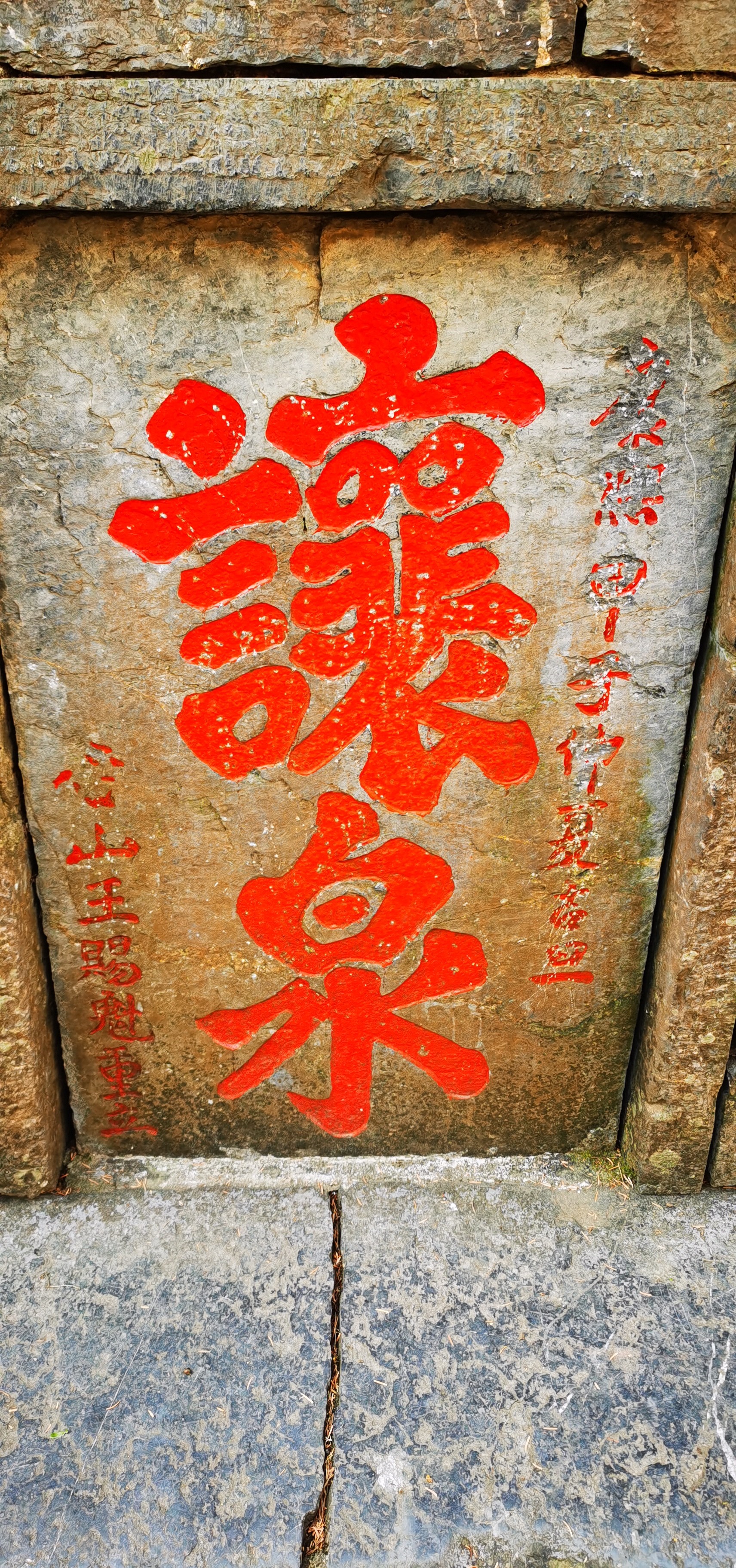

来醉翁亭旅游的人,看着石碑上刻的讓泉,尤其80后的很多人纠结让泉酿泉之名,以至于争论不断,包括一些专业的学者。至今都没有一个准确的说法,大约在80年代之前,大多数的官方资料及课本上面记录的都让泉,后来不知什么时候官方的出版物及教材上都变成了酿泉,后来改成酿泉大约因醉翁亭记里的一句话,临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌(sù),杂然而前陈者,以至于现今争论不断,有人说让泉。

有人说酿泉,认为同一个泉只名字有误读不同罢了,但却忽略了一个真相,根据翻阅古代志书嘉庆的滁阳志及里面的插图,以及清代的一些地方志,发现绝不是一个泉名不同的读法那么简单,根据志书的记载,让泉和酿泉。其实两个曾经同时存在但完全不同的两个泉,而且他们的地理位置几乎在同一个地方的,这个在明代之后。随着琅琊山地质的变化地下水的出口也有了改变又历经多年的战争兴废以至于后来清代康熙滁州知州。重建让泉的时候误把酿泉写成让泉,其实在明代嘉庆年间,酿泉在如今讓泉南岸大约10米左右,原先是一个井状的。

并且有一个亭子覆在其上,这个在嘉庆的滁阳志上面的插图里有着明确的记载,读到这里有的朋友会问那么让泉到底在什么地方,其实这个在太守醉翁亭记里就有明确的指出,山行六七里,渐闻水声潺潺,泻出于两峰之间者,讓泉也,各位细品泻出于两峰之间说明水量巨大才能用泻出这个词,太守一代宗师深知训诂学,用词极其严谨的,就目前这个写着讓泉之名的泉水流量甚至用潺潺流水都有些勉强,这样想其实太守文中的谢出于两峰之间者让泉也,就是目前讓泉旁边的薛老桥下的那条醉翁溪,只有这样才能理解太守文中的泻出于两峰之间者,以及文中的临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌(sù),杂然而前陈。

后来经过滁州地方志爱好者的共同考察,找到了志书上记载的双泉绝顶也就醉翁溪的上游,双泉绝顶作为一个景点,其实早在唐代就存在,至今仍有刻石为记,并且根据遗址所在岩石上流水留下的冲击痕迹古代双泉绝顶的水流量很巨大的,至少在宋代太守文中。

同样能判断出水流充沛,这才有泻出于两峰之间者,溪深而鱼肥之感叹,写到这其实大家应该明白,讓泉其实就目前所说的醉翁溪从薛老桥一直向上,再深挖之。关于双泉绝顶的传说及由来。古有这样的说法,顶有双泉,一泉出,一泉让之,读到这朋友们终于说,原来让泉在这里,但事实的真相比这个更复杂,根据古志的记载,在薛老桥。和醉翁亭门前的那个桥之间。

还有一个泉,名曰玻璃沼,朋友们在春季或者夏季去醉翁亭就会发现,在薛老桥和醉翁亭门前那一段距离,青苔水草倒映树影的水面静逸透明的犹如玻璃一般纯净,这就玻璃沼志书上有明确的记载,如今残碑就镶嵌在洗心亭的墙边。关于康熙知州重建的讓泉的命名错误还有一个更有利的证据,醉翁亭园区就现在那个水面中有一个小亭的地方,这个在古代志书里叫六一泉,为了纪念太守,欧公晚年号称六一居士,志书上明确记载,凿石为池, 引讓泉之水,复为六一泉,古人没有抽水机又怎么能从如今刻石的讓泉把水送到六一泉,但从如今的醉翁溪引水那就很容易,目前那个地方还有入水口虽然改造成了现代的塑料管但确实古代也在那个地方。

酿泉,玻璃沼源头,流入琅琊溪融入了讓泉之中,成就了玻璃沼,一溪三泉,泉中有泉,如今刻石的讓泉。实为酿泉,讓泉在什么地方朋友们知道了吧,为了和朋友们分享今天又特意去拍了图片,短文本人原创,只不过喜欢古代地方志更喜欢寻找滁州古志中留存的人文古迹,恭请各位共同探讨。