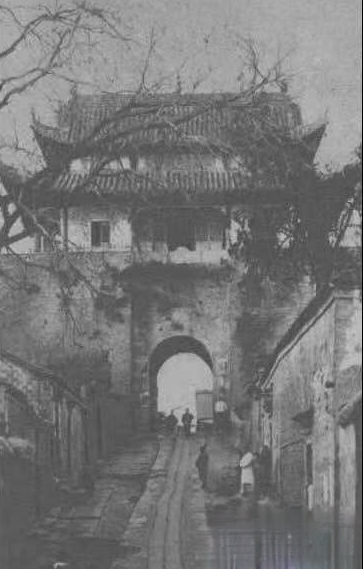

在滁州老城区,第三中学南门与人民医院北院区东门之间的楼街,有一段绵长的坡道。坡道旁,官井巷小区北门仍留存着约100米、自西向东延伸的子城墙遗址,夯土根基历经岁月冲刷依旧坚实,如今已有居民在此定居。而在坡道地势平缓处,曾矗立着一座横跨子城与旧时州衙台地的鼓楼,虽早已湮没于历史红尘,身旁的古城墙却默然坚守千年,见证着城市变迁。 据明代《滁阳志》与光绪《滁州志》记载,这座鼓楼始建于1339年,为元代刺史刘琪主持修建,楼上曾设鼓角、壶漏等计时报时器具,初名“皆春”,后更名为“谯楼”。明嘉靖二十年(1541年),滁州知州赵大纲主持改建,并将其易名为“大观楼”;清雍正七年,知州万世良又对其进行重修,前些年修复老一中凹字楼时,便曾出土记载此次重修的碑刻。 遗憾的是,晚清时期,盘踞滁州的太平军叛将李兆寿烧毁州衙,大观楼(即鼓楼)亦未能幸免,最终仅余城门洞留存。1949年后,鼓楼的城门洞仍在,当时周边学生前往滁州中学求学,都需穿过这处门洞。据老人们回忆,门洞上方曾是一片宽敞平坦的长方形区域,东西略窄,彼时已空无一物,其北端连接滁州中学图书馆旁的围墙,南端则依附于对面的子城城墙。 滁州鼓楼街的这座古楼,历经千年兴废,终究消散在时光的风雨里。但那曾响彻街巷的晨钟暮鼓,早已深深镌刻在滁州人的记忆中,成为跨越岁月的清晰回响

此图片来自网络